Санкт-Петербург

Вчера, Сегодня, Завтра...

Соколов Александр Васильевич

28.02.1902-15.02.1940

Что я помню о своем деде Александре Васильевиче? Очень мало.

Довоенный портрет 35-летнего мужчины в штатском с большими, очень светлыми, прозрачно-серо-голубыми глазами. Этот цвет понятен даже на черно-белом снимке. Портрет всегда висел над бабушкиной кроватью, куда бы мы ни переезжали.

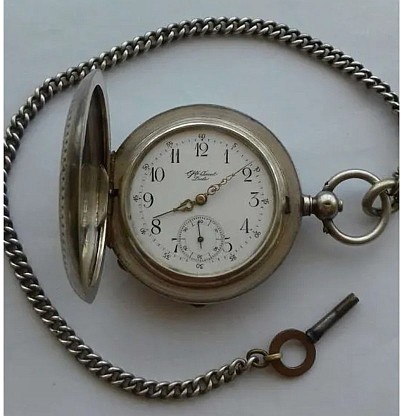

Карманные часы с цепочкой и крышечкой, заводящиеся маленьким ключиком, которые дед оставил бабушке, уходя на Финскую войну. Бабушка сохранила их, не продала, несмотря на военный и послевоенный голод.

Маленькая овальная сережка, застегивающаяся спереди на крючок, входящий в крошечную золотую полусферу. Бабушка говорила, что эти сережки – подарок дедушки - из червонного золота. Одну из них она потеряла еще до войны. Каждый раз, перебирая свои невеликие сокровища, бабушка грустила, разглядывая вторую оставшуюся сережку.

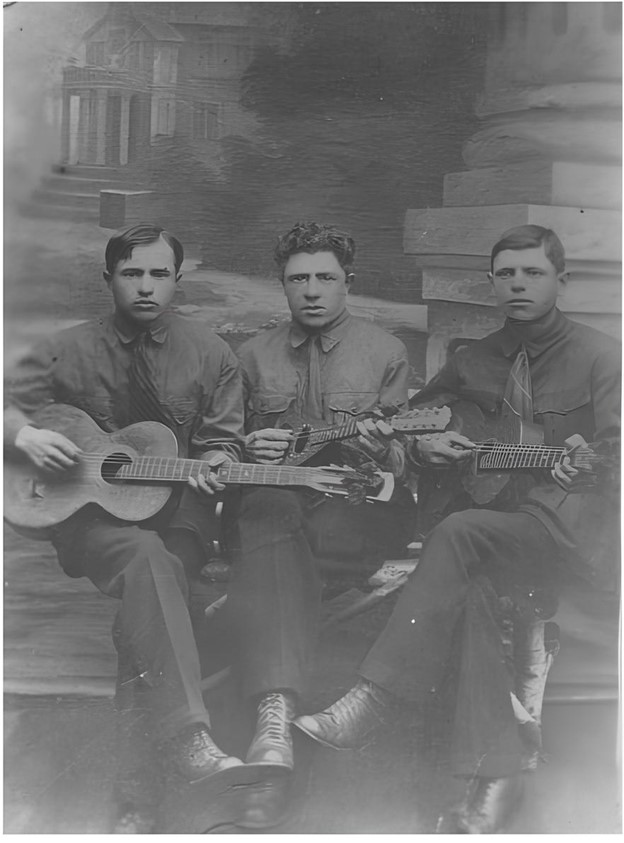

Ну и, конечно, фотографии из бабушкиного альбома. Вот музыкальное трио: молодые деревенские парни в нарядных рубашках, с галстуками и в начищенных ботинках сидят “нога на ногу” на скамье, в руках у двоих – гитары, у одного – мандолина. Справа и слева два Александра: мой будущий дед и бабушкин старший брат, а в середине Иван – бабушкин воздыхатель.

Деревенские музыканты.

Слева направо: Александр (бабушкин брат), Иван, Александр (мой дед). Фото 1917-18 гг.

Слева направо: Александр (бабушкин брат), Иван, Александр (мой дед). Фото 1917-18 гг.

В революционную пору эта музыкальная артель ходила по соседним деревням и играла на всех местных деревенских праздниках. Музыканты не бедствовали: их не только кормили на дармовщину, но и оплачивали их труд «за счет общества».

Бабушка рассказывала, что эта троица могла неделями не появляться дома, кочуя из деревни в деревню, от праздника к празднику, чем очень огорчала Марию Прокофьевну – мою прабабушку.

Мой дедушка Александр Васильевич Соколов родился 28 ноября 1902 г. в деревне Харино Коптевской волости Зубцовского уезда Тверской губернии в крестьянской семье.

Долгое время название нашей «малой родины» было предметом семейных шуток. Но, как оказалось, название деревни Харино происходит не от формы и размера лиц ее жителей и даже не от имени якобы первопоселенца Харитона.

Кандидат географических наук Л.В. Анзимиров дает такое серьезное объяснение этому смешному названию:

«топонимы ‘Карино' и их производные (‘Карино-Харино') происходят от названия древней специальности ‘каря-карина-харина' – мастера по изготовлению карин, т.е. долбленых основ древнерусских судов и от названия их производственных площадок – ‘корей' или ‘крей'… Установлено, что топонимы ‘Карино-Харино' расположены исключительно на территориях обитания кривичей или их потомков. С учетом происхождения слова ‘корь' от ‘резать, долбить' – кривичи предстают народом резчиков-судостроителей… »

Семья моего деда Александра Васильевича была бедной и многодетной - у него было 7 сестер и 1 брат. Жизнь была тяжелой: в хозяйстве была только одна лошадь и корова, собственной земли было мало, т.к. земельные наделы до революции выделялись только на членов семьи мужского пола. Из-за бедности мой прадед Василий Фадеевич Соколов на лето уходил на отхожий промысел в Петербург, где работал каталем и грузчиком, а вся тяжесть сельского труда ложилась на плечи его жены и детей.

Мой дед недолго оставался в родной деревне. В 1914 г. после окончания 4-классной земской школы он в 12- летнем возрасте был отдан в обучение в швейную мастерскую Громова в Петербурге. Она находилась в Чубаровом (ныне Транспортном) переулке в доме 6. Это центр Лиговки - одного из самых злачных мест Петербурга. Но дед там не пропал и не сбился с пути.

Чубаров переулок, д.6

Проучившись год и получив профессию портного, дед вернулся обратно в деревню к родителям. А весной 1917 г. уехал в Архангельск и поступил матросом на пароход «Вера» купца Мордуховича. Деду было 15 лет.

Купец Мордухович

Герш Мордухович Вильнер (Григорий Маркович) — потомок еврея, сосланного в Сибирь на поселение. Происходит из крестьян села Лугавского Шушенской волости. Семейство Вильнеров занималось торговлей. В 1884 г. отец Герша Мордуховича – Мордух Гершевич (Марк Григорьевич) организовал фирму «Оптово-розничная торговля», в которую входили его сыновья. Позднее фирмой владел только Г. М. Вильнер. На основании распоряжения Енисейской палаты в начале 1896 года он со своим семейством был произведён в купцы 2-й гильдии. В 1904 году Герш Мордухович (Григорий Маркович) состоял купцом 1-й гильдии. Занимался скупкой и продажей пушнины в Минусинске, Нижнем Новгороде, Лейпциге и Лондоне. Торговал мануфактурными, галантерейными и другими товарами. Был женат на Елене Ильиничне Соловацкой. По воспоминаниям внучки Вильнера, Елены Моисеевны Мартовой, в семье Вильнера родилось 14 детей, но выжило только 7. По её словам, Герш Мордухович был «ростом невелик, крепкого телосложения, красив. Он был необразован, но смекалист и сметлив».

Источник Музей им. Н.М. Мартьянова

В Архангельске в 1917 г. было уже неспокойно: немецкие диверсанты взрывали корабли в порту, шла подготовка к высадке англичан. Видимо, поэтому дедушка проходил на пароходе только до конца навигации 1917 г.

Архангельский порт. 1917 г.

Английские интервенты в Архангельске. 1918 г.

Начиналось смутное и голодное революционное время. Люди из отхожих промыслов возвращались в деревни, к земле, которая могла хоть как-то прокормить. Вернулся к родителям в деревню и мой дед. По рассказам бабушки к этому времени он превратился в веселого, обаятельного молодого человека, уже повидавшего жизнь и свет и имевшего большой успех у девушек. Сельский труд его не особенно привлекал, но музыкальный талант помог пережить трудные революционные времена.

Весной 1920 г. дед снова приехал в Петроград и поступил в Петроградский линейный отдел водного транспорта на буксирный пароход матросом. Он вместе со своим дядей ходил матросом на буксире до 1926 г. По рассказам бабушки их буксир тянул баржи с медом по Волго-Балту. В 1927 г. мой дед Александр Васильевич поступил на службу в речную милицию. Дедушка патрулировал на катере по Фонтанке и Неве участок вокруг Летнего сада.

Участок моего деда – речного милиционера

В начале 1929 г. в деревне умерла мать Александра Васильевича. После ее похорон мой дедушка сделал предложение моей бабушке Анне Ильиничне, т.к. это была последняя воля его матери. Дед хотел жениться немедленно, но для бабушки это предложение стало неожиданностью, и она предложила подождать со свадьбой до летнего мясоеда ( это период между Петровым и Успенским постами) – проверить серьезность чувств. Чувства успешно прошли проверку, и 11 июня этого же 1929 года они расписались в сельсовете своей деревни.

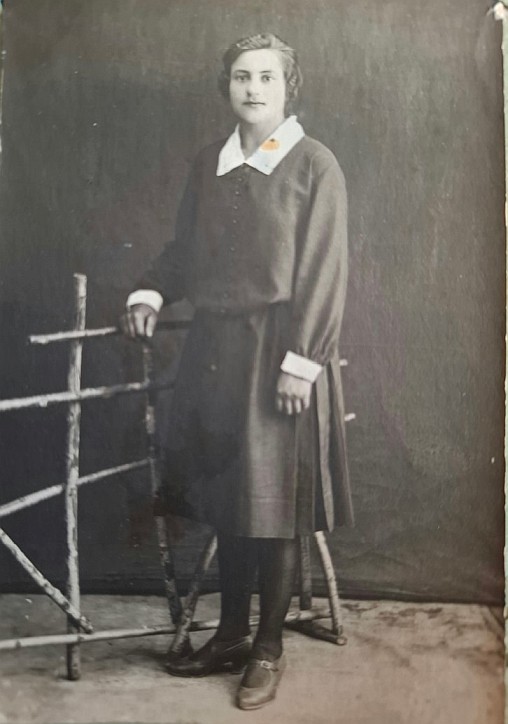

Моя бабушка Анна Ильинична до замужества. (Фото 1928-29 г.)

Александр Васильевич привез молодую жену в Ленинград, где у него к этому времени уже было свое жилье: 2 комнаты в квартире на последнем этаже дома по адресу: Васильевский Остров, 5 линия д.10, прямо напротив Академии художеств. Это была большая и очень необычная коммунальная квартира. В ней было 2 уровня, т.к. с фасада дом имеет высоту 4 этажа, а со двора – 5 этажей. В квартире был коридор и галерея. На галерею вела лестница в торце квартиры. В коридор выходили двери комнат с окнами на улицу. А на галерею выходили двери комнат с окнами во двор. В этой квартире во время революции обосновался многодетный дядя дедушки, вероятно, поэтому дедушке здесь тоже достались эти 2 комнаты на разных уровнях.

Дом купца Соловьева, 5-я линия Васильевского острова, д.10

Фасад дома с чугунными крыльцами, каким я помню его в моем детстве (1960-1970 гг.)

Фасад дома с чугунными крыльцами, каким я помню его в моем детстве (1960-1970 гг.)

В 1861–1862 годах на 5-й линии Васильевского острова архитектор Маевский возвел по заказу купца Соловьева четырехэтажный дом. Участок давно не застраивался капитально, так что снесли старые служебные постройки и приступили к делу. В доме устроили 2 парадных входа с 5 линии и черный ход с Андреевского рынка. Дом был выполнен в романском стиле и украшен удивительно: над сдвоенными окнами на 3 этаже красуются натуральные черти в гексаграммах.

В 1880 году в дом въехал известный художник Иван Шишкин и прожил несколько лет. Здесь он написал многие свои известные картины, например, «Заповедная роща», «Дорожка в лесу», «Дубки». После того, как художник лишился молодой жены (она умерла вскоре после рождения дочери), он переехал в другой дом по той же линии.

В 1902–1904 годах в этом доме проживал архитектор Василий Шауб, один из первых провозвестников модерна в Петербурге. Примеры его творчества: ансамбль жилых домов на Австрийской площади и знаменитый дом-утюг на набережной Фонтанки у Калинкина моста.

Дом связан с биографией поэтов. Известный востоковед и знаток древних языков Владимир Шилейко (второй муж Анны Ахматовой) проживал в этом доме в 1914 г. Он был знаком с Николаем Гумилевым и Михаилом Лозинским. Шилейко был знаменит своей ученостью с подросткового возраста, прославился своим остроумием, знанием шестидесяти двух языков и участием в жизни известного поэтического кафе «Бродячая собака».

В 1914 году Гумилев, приехав из Либавы, не стал снимать себе квартиру, а поселился у своего друга Шилейко. Отсюда после объявления войны с Германией Николай Степанович и ушел в армию добровольцем.

В 1915 г. на первом этаже в правом крыле дома был организован лазарет Л.А.фон Дервиз под покровительством Великой княгини Ксении Александровны. Планировка этих помещений сохранилась до сих пор.

Источник: https://www.fontanka.ru/longreads/68899804/

В.О. 5 линия, д.10. Окна наших комнат.

Современное фото. Балконы остались, а чугунные крылечки под ними уже снесли.

Современное фото. Балконы остались, а чугунные крылечки под ними уже снесли.

План квартиры. Красным отмечены 2 комнаты на разных уровнях, принадлежавшие нашей семье.

Жена дяди не одобрила избранницу деда, и бабушке пришлось осваивать керогаз, жарку котлет, походы по магазинам и в общественную баню, а также все прочие премудрости городской жизни, пользуясь советами более благосклонных соседок.

В 1929 г. в Ленинграде была безработица, но это тщательно скрывалось властями. Когда бабушка в сопровождении дедушки пришла на биржу труда, чтобы встать на учет, то инспекторша отказалась ее регистрировать со словами “Муж да жену не прокормит?”. Только благодаря своему мужу, работавшему в это время речным милиционером на участке по Фонтанке и Неве вдоль Летнего сада, бабушка получила работу на один сезон – метельщицей в Летнем саду. Это дало ей возможность получать рабочие продовольственные карточки, введенные в Ленинграде осенью 1929 г.

Историческая справка

Среди рассекреченных материалов Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга - докладная записка Областного совета профсоюзов в бюро Ленинградского обкома партии и фактически ставший ответом на нее протокол совещания секретариата обкома. Оба документа относятся к началу осени 1929 года, и оба посвящены снабжению рабочих Ленинграда продуктами и предметами первой необходимости.

Государственная торговля буксовала. «За последнее время в снабжении рабочих Ленинграда продуктами питания и предметами первой необходимости и, в частности, картофелем и мясом, происходят крупнейшие перебои, - сообщалось в профсоюзной докладной от 4 сентября 1929 года. - Картофеля на кооперативном рынке нет уже около двух недель. За мясом стоят большие очереди с раннего утра, и все же значительные группы рабочих и их семьи не могут совершенно получить мяса на кооперативном рынке».

Перебои с продовольствием создали «крайне напряженное настроение рабочих». Они ежедневно осаждали Дворец труда, где размещались профсоюзные органы, которые указывали на «возмутительные безобразия» со снабжением.

Трудящиеся, а вслед за ними и профсоюзы жаловались на нехватку молочных продуктов, особенно сливочного масла. При этом в записке промелькнуло, что рабочие высказывали недовольство привилегированным положением столицы по сравнению с Ленинградом.

Заместитель наркома торговли Л. М. Хинчук на пленуме Ленсовета отмечал, что недостаток мяса и масла «усугубляется уменьшением стада, произошедшим за последний год», а потому «регулирующие органы признали нужным ввести в ближайшее время норму на отпуск мяса», дабы «каждый трудящийся получал свою долю».

21 сентября 1929 года Ленинградский обком партии принял решение ввести карточки на мясо, а для снабжения молочными продуктами организовать под Ленинградом, по примеру Москвы, фермы молочного скота. Впрочем, на последнее требовалось время.

Карточная система, введенная во всех городах страны в 1929 году, просуществовала до 1935 года. Отменялась она, как и вводилась, поэтапно: в начале года отменили карточки на хлеб, а осенью - на мясные и рыбные продукты, жиры, сахар и картофель. А карточки на непродовольственные товары официально отменили лишь 1 января 1936 года.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 215 (6568) от 15.11.2019 под заголовком «Бутафорская» осень».

В 1930 г. проблемы с продовольствием усугубились. По рассказам бабушки, был голод, мясо пропало совсем, даже по карточкам. Чтобы хоть как-то восполнить дефицит мяса, дед начал силками ловить голубей , садившихся на крышу соседнего флигеля. Бабушка как верующий человек не могла есть Божьих птиц, а дед относился к этому более прагматично, просил ее зажарить пойманных птиц и спокойно ел их.

В мае 1930 года дедушка перешел на работу на завод «Электроаппарат» учеником формовщика в созданный там литейный цех: завод участвовал в реализации плана ГОЭЛРО, наращивал производство и набирал рабочих. Семейная история не имеет достоверных данных о причинах такого резкого поворота в карьере деда. Возможно, милицейская служба дедушки закончилась из-за чисток, инициированных наркомом НКВД Г.Ягодой в рядах милиции в 1929-30 гг., ведь дед происходил из семьи крестьянина, к тому времени еще не вступившего в колхоз.

Но дед не сдался и сделал головокружительную карьеру на заводе:

-в конце 1930 г. он из учеников перешел в формовщики литейного цеха.

-в 1932 г. дед вступил в партию.

-в декабре 1933 г. его избрали зам.секретаря цеховой парт.ячейки и перевели в контрольные мастера (т.е. ОТК) литейного цеха. Это была очень ответственная и опасная должность, т.к. в 1933 г. с выходом постановления ЦИК и СНК «Об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции» выпуск бракованных товаров стал грозить лишением свободы на срок не менее пяти лет. Ответственность касалась, прежде всего, не простых рабочих, а директоров предприятий, инженеров и сотрудников отделов технического контроля (ОТК).

-в 1934 г. дед закончил партшколу,

-в 1935 г. закончил курсы повышения квалификации инженерно-технических работников при ЛЭТИ (это после 4 классов земской школы!), в том же 1935 г. его назначили старшим мастером ОТК литейного цеха и избрали заместителем парторга литейного цеха,

-в августе 1936 г. деда выдвинули в партком завода,

-с 1 июня 1937 г. он стал освобожденным заместителем секретаря парткома завода «Электроаппарат»,

-в 1938 г. дед был избран секретарем парткома завода «Электроаппарат».

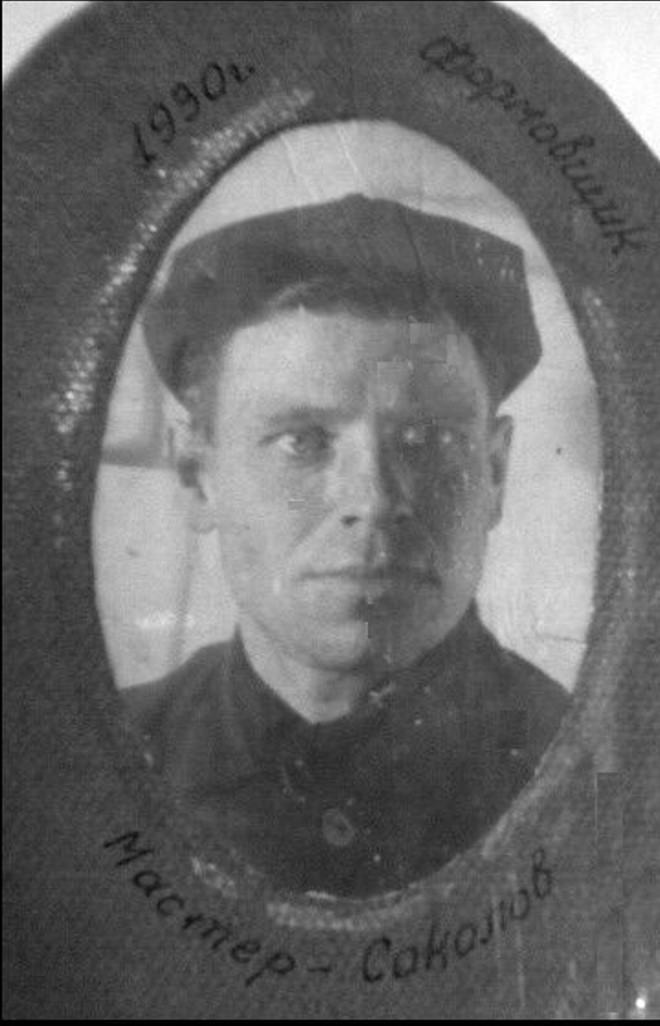

Фото моего деда с заводской Доски Почета. 1930 г.

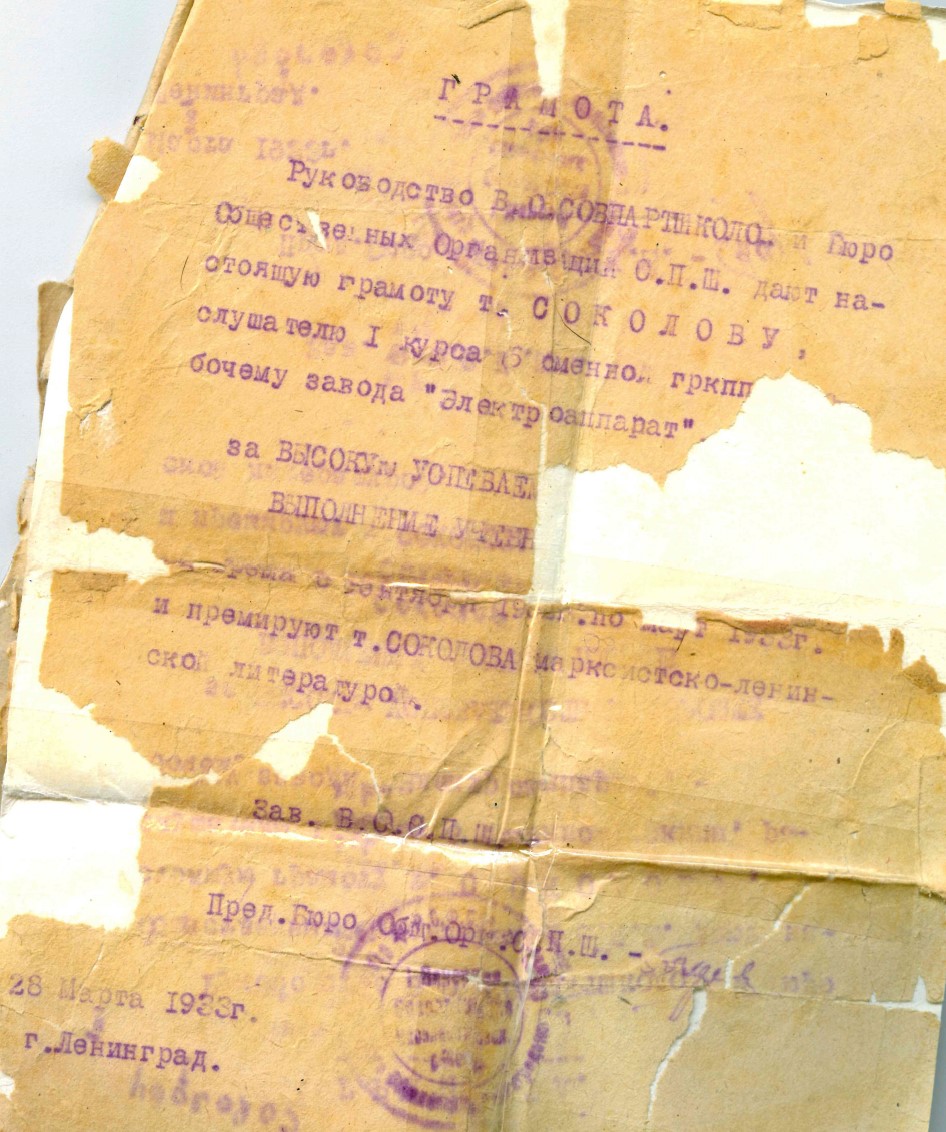

У нас дома хранится Почетная грамота, выданная дедушке в 1933 г.

"Руководство В.О. СОВПАРТШКОЛЫ и Бюро Общественных Организаций С.П.Ш. дают настоящую грамоту т.Соколову , слушателю 1 сменной группы, рабочему завода "Электроаппарат" за высокую успеваемость и выполнение учебных заданий с сентября 1932г. по март 1933 г. и премируют т. Соколова марксистско-ленинской литературой.

Пред. бюро Общественных Организаций С.П.Ш. <подпись>

28 марта 1933 г. Ленинград"

По словам бабушки, автором большинства из этих книг был Н.И.Бухарин.

Почетная грамота

Премия оказалась с подвохом. Бабушка рассказывала мне, что однажды, вернувшись днем с рынка, она застала деда сидящим около печки и жгущим в ней эту партийную литературу. Это было в 1935 г., когда начался проце́сс «Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра» , также известный как «процесс шестнадцати».

В личном деле деда сохранилась характеристика, данная ему районным комитетом ВКП(б) для назначения на должность секретаря парткома завода.

Характеристика на Соколова Александра Васильевича, зам. секретаря парткома завода «Электроаппарат».

Соколов Александр Васильевич, год рождения 1902 года, член ВКП(б) с 1932 года, сын крестьянина-середняка Калининской области, до мая 1927 г. жил в хозяйстве отца и работал на разных сезонных и временных работах. С мая 1927 года по май 1930 года милиционер речной милиции в гор. Ленинграде и с 1930 г. по настоящее время работает на заводе «Электроаппарат». До 1933 г. работал рабочим-формовщиком литейного цеха, затем был выдвинут в ОТК и работал приемщиком до 1934 года и уже с 1934 года по июнь 1937 г. работал там же контрольным мастером.

В 1933 году тов. Соколов избирается членом цеховой ячейки, где работает сначала заместителем секретаря цех.ячейки, а потом зам.парторга цеха.

С августа мес. 1936 г. член парткома завода и с июня месяца 1937 г. работает освобожденным заместителем секретаря парткома завода «Электроаппарат».

На заводе тов. Соколов пользуется политическим доверием. С партийной работой осваивается неплохо.

Секретарь РК (подпись) 2.12.1937

Характеристика моего деда.

История завода «Электроаппарат»

Первым промышленным предприятием, появившимся во второй половине прошлого века на части территории, которую в настоящее время занимает ОАО ВО "Электроаппарат", был чугуно-меднолитейный механический и котельный завод английских промышленников братьев Пульман. По 24 линии владельцами завода было построено несколько каменных зданий, из которых до настоящего времени сохранился лишь жилой дом владельцев завода - ныне здание дирекции. Завод выпускал чугунные и медные отливки, поковки, выполнял мелкие котельные работы. Число рабочих за 30-летний период существования завода не превысило 200 человек.

В 1909-1910 гг. завод Пульманов приобретает Русское акционерное общество "Шуккерт и Ко", и следующий период истории предприятия связан с производством электротехнической продукции. Русское акционерное общество "Шуккерт и Ко" было основано в 1899 г. инженером Б.А. Цейтшелем, приехавшим в Петербург из Германии в 1883 г. в качестве главного представителя известной в Европе электротехнической фирмы "Шуккерт и Ко". Первоначально электрическая станция, мастерские и склад общества вместе с правлением располагались в собственных домах по Екатерининскому каналу и Зимину переулку. Однако высокий и устойчивый спрос на электрооборудование потребовал от общества дальнейшего расширения производственных площадей для выпуска электротехнической продукции. Приобретенный фирмой "Шуккерт и Ко" завод Пульманов быстро переоборудуется, оснащается значительным количеством станков, и уже 13 сентября 1909 г. петербургским градоначальником выдается свидетельство о разрешении начала работ в мастерских электротехнических приборов с числом работающих в 360 человек. В 1911 г. мастерские преобразуются в завод, которому присваивается наименование Завод военных и морских приборов. В новом названии отразилась специализация предприятия, основную часть производимой продукции которого составляли заказы Военного и Морского ведомств - осветительное и электротехническое оборудование военного назначения. Рост числа заказов приводит к дальнейшему расширению территории завода и строительству новых производственных зданий. Так, в 1913 г. возводится четырехэтажный корпус, выходящий на 24 линию, сохранившейся по настоящее время.

К 1916 году объем военных заказов на заводе составляет 90% всего производства, увеличивается и номенклатура изделий специального назначения. Количество рабочих к 1917 году достигло трех с лишним тысяч человек. Однако трудности военного времени, не могли не сказаться на состоянии завода - уже в середине года происходит первое сокращение численности работающих, а в мае 1918 года завод остановился вовсе.

В последующие годы завод работает эпизодически, выполняя случайные заказы, пока наконец не останавливается полностью. Эта окончательная остановка завода в конце 1923 года произошла уже тогда, когда он имел новое наименование "Электроаппарат", присвоенное ему 30 сентября 1922 года Петроградским электромашиностроительным трестом.

Вновь "Электроаппарат" начал свою производственную деятельность в 1925 году, но уже как завод отечественного высоковольтного электроаппаратостроения. Завод очень быстро вышел на довоенный уровень объемов производства, что было вызвано большой потребностью в производимой заводом продукции: страна в соответствии с планом ГОЭРЛО строила новые электростанции и линии электропередач, требовавшие большое количество высоковольтного оборудования. В эти годы на заводе строятся новые корпуса цехов, появляются кузнечное и литейное отделения, отделение резки металлов, склад готовых изделий. В 1930 году построен корпус, предназначенный для сборки аппаратов на напряжение 220 кВ, в конце 30-х годов начинается возведение лабораторно-технического комплекса.

Первые два года своего существования завод изготавливал масляные выключатели, внутренние и наружные разъединители, трансформаторы тока рассчитанные на напряжение от 3 до 35 кВ, но уже в 1928 году, в ходе выполнения заказа на разработку и изготовление высоковольтных аппаратов для электропередачи Волховская ГЭС - Ленинград, было освоено производство более 100 типов аппаратуры на напряжение 120 кВ. Следующим шагом в техническом развитии завода стала разработка аппаратов на напряжение до 220 кВ для генерального распределительного устройства Днепровской и Свирской ГЭС и линий передач от этих станций. В 1929 году завод изготовил первые образцы трех- и шестибаковых масляных выключателей, производство которых с различными усовершенствованиями продолжалось до 1941 года. В предвоенные годы на "Электроаппарате" были разработаны и поставлены распределительные устройства для московского метрополитена, изготовлено оборудование для первых советских блюмингов, высоковольтной аппаратурой были обеспечены такие заводы, как "Азовсталь", "Запорожсталь", Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты.

Источник История завода Электроаппарат

Завод находился на Васильевском Острове, не очень далеко от дома, где жили дедушка с бабушкой. Даже при проблемах с транспортом или с мостами до работы можно было добраться вовремя.

До войны за опоздания карали очень строго: по постановлению СНК СССР от 28.12.1938 “О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле” за несколько опозданий до 15 минут или за одно опоздание на службу более 20 минут полагалось немедленное увольнение. В 1940 г. увольнение заменили исправительно-трудовыми работами на срок до полугода с удержанием 25% зарплаты в пользу государства.

Моя бабушка всегда вспоминала слова деда: "Работу выбирай так, чтобы до нее можно было дойти пешком".

Завод «Электроаппарат» был сильно разрушен во время войны. А дедушка знал завод таким, как на этом фото.

В.О. 24 линия д.37. Ленинградский завод «Электроаппарат». Фото 1925 г.

В личной жизни у деда все было хорошо:

22 декабря 1930 г. у дедушки с бабушкой родился их первенец – Владимир.

11 ноября 1937 г. родилась дочь Тамара – моя мама.

Бабушка и дедушка с сыном Володей. Фото 1931 г.

Бабушка рассказывала, что имя моей маме выбрал брат Володя. Когда дедушка привез бабушку из роддома с крошечной девочкой, и родители объявили сыну, что у него теперь есть сестренка, Володя заглянул в кружевной конверт и серьезно сказал: “Назовите ее Тамарой, а то любить не буду”. Родители послушались сына, назвали дочку Тамарой, а Володя сдержал свое слово: он любил и берег свою сестру до самой своей смерти в 1981 г. Однажды в войну в эвакуации мой дядя Володя спас моей маме жизнь: заслонил ее собою, когда они вдвоем бежали по открытому полю, спасаясь от налета, а фашистский летчик на бреющем полете стрелял по ним из пулемета. Володе тогда было 12 лет.

Брат и сестра. Тамаре (моей маме) – 1 год, Володе (моему дяде) – 7 лет.

Фото 1938 г.

Фото 1938 г.

Благодаря дедушке, перед нашей семьей открывалась перспектива безоблачно- благополучной жизни семьи крупного партработника.

Все рухнуло в одночасье. В 1939 г. за вредительство на железной дороге арестовали старшего брата бабушки Михаила.

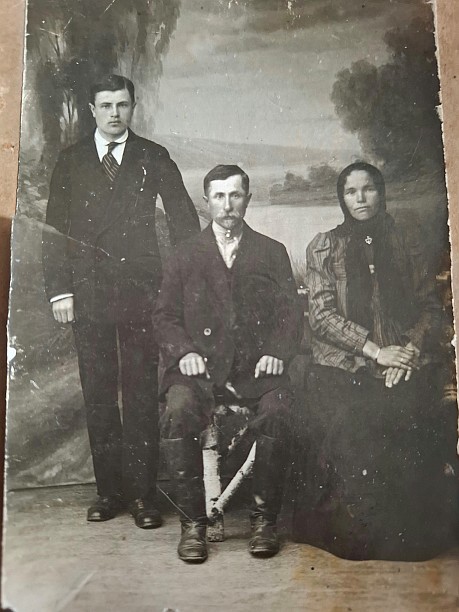

Старший брат моей бабушки Михаил Ильич с родителями Ильей Матвеевичем и Марией Прокофьевной. Фото 1907 г.

Родители Илья Матвеевич и Мария Прокофьевна дали своему первенцу Михаилу хорошее образование, и он работал бухгалтером на ж.д. станции Ржев. Семейная история хранит противоречивые версии причин его ареста. По одной версии это было политическое т.е. сфабрикованное дело, по другой – дед Миша справедливо сел за банальное воровство и приписки.

Моя бабушка получила известие об аресте брата и сразу рассказала об этом своему мужу-моему деду. Дедушка как честный коммунист сообщил в партком завода о том, что брат жены арестован за вредительство на железной дороге. На следующий (!) день 9 сентября 1940 г. дед получил повестку о мобилизации, несмотря на белый билет из-за язвы 12-перстной кишки.

Одновременно, несмотря на бронь, получил повестку и средний брат бабушки - Иван Ильич, работавший в то время директором санатория «Дюны» в Сестрорецке.

Слева брат моей бабушки Иван Ильич с сыном Юрой, справа – мой дед Александр Васильевич с сыном Володей. Фото 1937 г. Сестрорецк.

Все понимали, что власть таким оригинальным способом решила избавиться от партработников с неблагонадежными родственниками. Подготовка к Финской войне уже шла полным ходом. Даже сажать и расстреливать не надо – финны убьют. Как тогда шутили “ Кадры решают. Всё.”

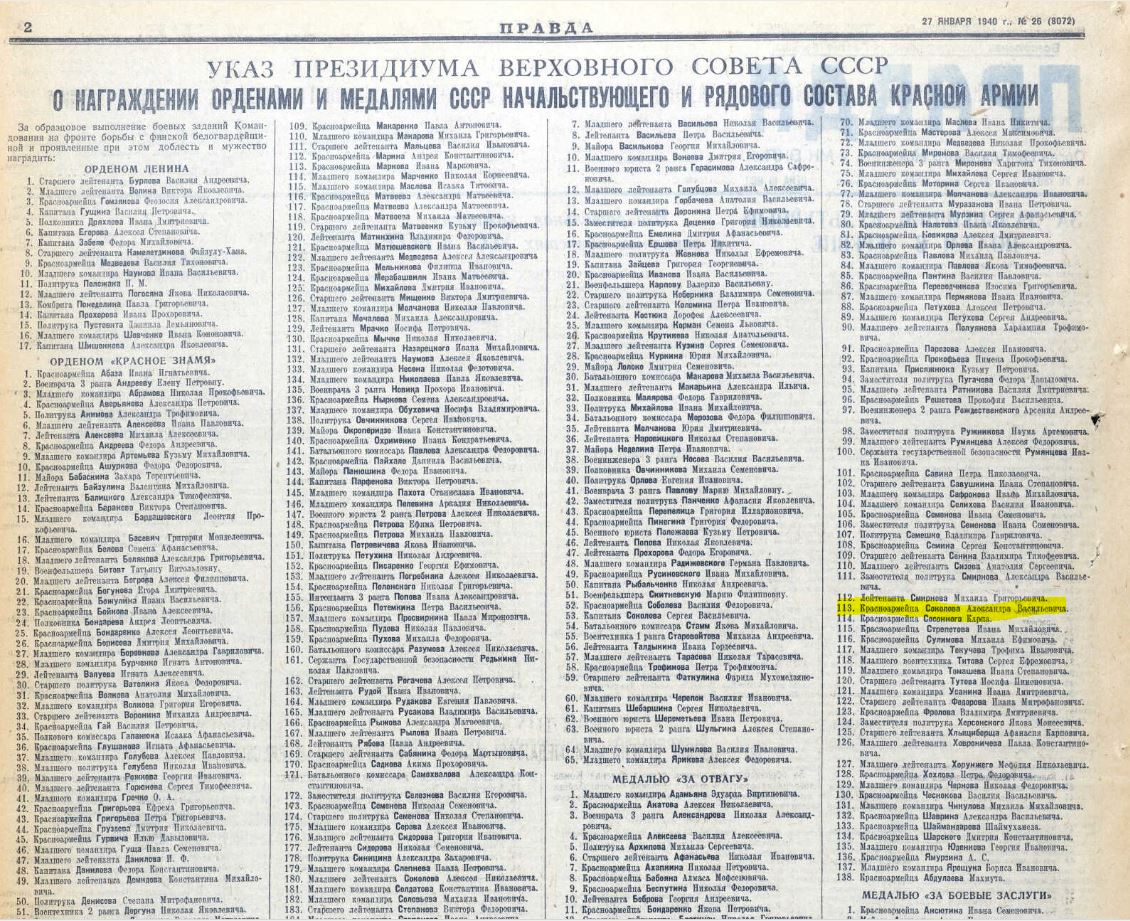

Сначала деда отправили в учебку в Каменку. Бабушка однажды ездила туда. Это был последний раз, когда она видела своего мужа живым. После учебки деда отправили на фронт. Рядовым в 274 стрелковый полк 24 стрелковой дивизии 7 армии. Но дед и в таких обстоятельствах не пал духом и продолжал бороться с превратностями судьбы. Очень скоро он был назначен командиром отделения (это 10 солдат) и награжден медалью “За отвагу”.

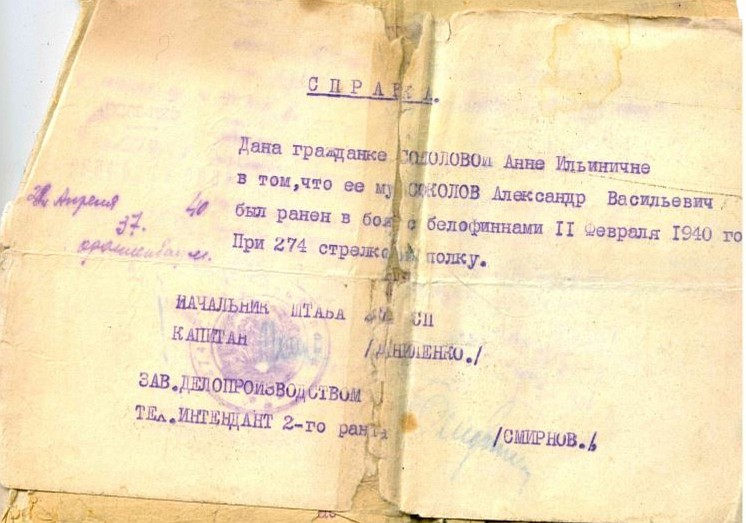

12 марта 1940 г. кончилась война, а дедушка все не возвращался. За всю войну бабушка не получила от него ни одного письма. Похоронки тоже не было. О последних часах жизни мужа моя бабушка узнала из краткого рассказа его однополчанина, вернувшегося с Финской войны: они оба были ранены в бою 11 февраля 1940 г. и отправлены в медсанбат. В ночь на 15 февраля финны напали на госпиталь, началась эвакуация тяжелораненых, а легкораненые красноармейцы, в числе которых был мой дед (он был ранен в руку), заняли оборону. В этой мясорубке дедушка и сгинул.

В 32 года бабушка осталась безработной вдовой без средств к существованию с 9-летним сыном и 3-летней дочерью на руках. Впереди ее ждала жизнь, полная бед, лишений и несправедливости, но история моей бабушки -это тема для отдельного рассказа. Надеюсь, что я его напишу.

Моя бабушка-вдова с сыном Володей (моим дядей), и дочерью Тамарой (моей мамой). Фото 21.05.1940 г.

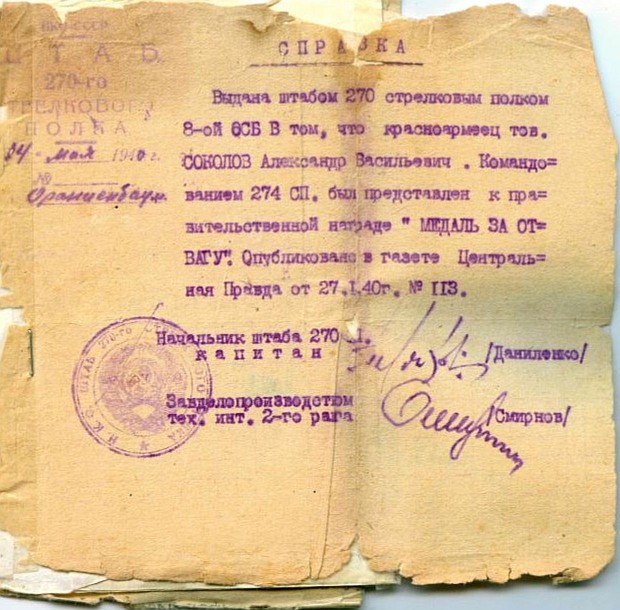

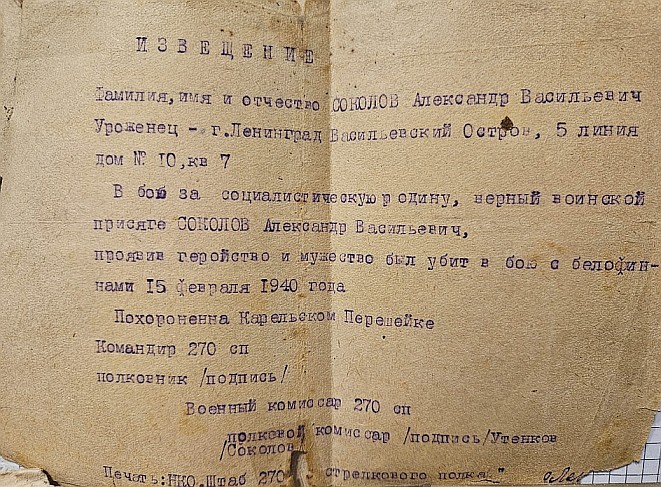

Для оформления пенсии по потере кормильца нужно было похоронное извещение, которого у бабушки не было. В апреле 1940 г. бабушка поехала на остров Ханко, где после Финской войны был расквартирован полк, в котором воевал дед. По рассказам бабушки, командир полка на ее вопрос о судьбе мужа ответил так: “Среди тех, кто в строю, его нет. Значит, погиб.” – и выдал бабушке извещения о ранении и гибели деда. Тогда же бабушка узнала, что дед был награжден высшей солдатской медалью «За отвагу» за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество.

Справка о награждении деда медалью «За отвагу»

Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938 об учреждении медали «За отвагу» . В Положении о медали говорится: «Медаль „За отвагу“ учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга. Медалью „За отвагу“ награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР».

«За отвагу» — высшая медаль в наградной системе СССР.

Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо уважаемой и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. Это главное отличие медали «За отвагу» от некоторых других медалей и орденов, которые нередко вручались «за участие». В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, но также она вручалась и офицерам (преимущественно младшего звена).

Источник: ru.ruwiki.ru/Медаль_«За_отвагу»_(СССР)

Я не знаю, успел ли получить саму медаль мой дедушка. Неврученные медали и ордена родственникам погибших бойцов не выдают. Но сколько я себя помню, моя мама искала в архивах наградной лист деда. В наградном листе пишут, за что была присвоена награда, и мы хотели узнать подробности подвига, совершенного дедом. Поиски пока так и не дали результата. Мама не дождалась. Поиск продолжаю я. Может быть, дождусь.

Справка о ранении деда

Извещение о гибели моего деда

Весной 1940 года (на наше великое счастье) еще не было такого статуса «без вести пропавший». Считалось, что красноармеец не может пропасть: его судьба – победить или погибнуть, но обязательно при свидетелях.

Эта омерзительная категория «без вести пропавший» была введена осенью 1940 г. после того, как из финского плена стали возвращаться наши красноармейцы. Несчастные жены солдат, пропавших без вести, лишались права на получение пенсии по потере кормильца, а их дети - возможности бесплатно получить полное среднее и высшее образование (плата за обучение в 8-10 классах средних школ и ВУЗах СССР была введена 6 октября 1940 г., а отменена только 10 мая 1956 г.).

История получения извещения о гибели деда долгие десятилетия была самым большим секретом нашей семьи. Бабушка до самой своей смерти в 1996 г. боялась, что эту тайну раскроют. Она очень не любила вопросов об обстоятельствах гибели деда. Насколько я теперь понимаю, она и верила, и не верила в его смерть. Однажды, когда речь все-таки зашла о судьбе дедушки, бабушка обронила фразу, поразившую меня тогда: ”А кто его знает… Может, и жив где-нибудь”. Я, школьница, никак не могла понять, как и почему дедушка мог не вернуться к своей семье, к любимым детям, мне это тогда казалось дикостью. Гораздо позднее ко мне пришло понимание того, что в те времена в определенных обстоятельствах иногда самым мудрым решением было исчезнуть, умереть для всех. Наверное, моя бабушка допускала мысль о том, что дед решил исчезнуть, чтобы не подставлять семью под удар, ведь возвращение с войны в прежнее окружение грозило ему неизбежным арестом, а его жене и детям- участью членов семьи врага народа.

А я в юности, в конце 1970-х гг., еще не знала всей правды о довоенной жизни. В школе на уроках истории, которые я ненавидела, остро чувствуя их лживость, ничего не говорили о репрессиях 1930-х годов. Дома мама и бабушка нам с сестрой не врали и не лицемерили, но рассказывали без подробностей, чтобы мы случайно не проболтались в той же школе. Так я и взрослела, учась не задавать лишних вопросов и понимать невысказанное. Но возникшее в детстве желание развеять туман над историей жизни дедушки с годами только крепло.

Я много лет безуспешно пыталась узнать подробности ранения и гибели дедушки на Финской войне, но наталкивалась на глухую стену молчания и забвения. Создавалось впечатление, что войны с финнами просто не было, и советских солдат, погибших на ней – тоже. Только в последние годы стали появляться подробные и правдивые публикации на эту тему. В 2020 г. я наткнулась на книгу историка Баира Иринчеева «Оболганная победа Сталина. Штурм Линии Маннергейма», в которой очень подробно, по дням и часам, была описана история боевых действий всех подразделений Красной Армии, участвовавших в Финской войне. Я прочла книгу за одну ночь.

Хорошо помню момент озарения. Это произошло ранним утром 9 мая 2020 г. Первые солнечные лучи осветили комнату, и в этот миг я поняла, что знаю место, где был ранен дедушка.

Я написала тогда пост в vk :

« О Финской войне не любят вспоминать и говорить. Об этой "незнаменитой войне" всегда было трудно получать информацию. Но никакая идеологическая или политическая конъюнктура не в силах заставить людей забыть о величии подвига солдат, проливших там свою кровь и отдавших жизнь по приказу Родины, а их вдов, детей, внуков, правнуков-перестать чувствовать боль потери.

Вот и наша семья 80 лет не могла найти никаких подробностей о последних днях жизни моего деда Александра Васильевича Соколова, награжденного в январе 1940 г. медалью "За отвагу" и погибшего в феврале этого же года на Финской войне.

А вчера я нашла в интернете скан газеты "Правда" от 27.01.1940 с указом Президиума Верховного Совета СССР о награждении моего деда Александра Васильевича Соколова медалью "За отвагу" за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество.

Судя по хронологии боевых действий, дед был награжден за бои у реки Косен-йоки. Эта мелкая речушка сейчас называется Леснянка, не на каждой карте ее можно найти. А тогда столько наших солдат погибло, форсируя её!

И вчера же я узнала, где дедушка был ранен и погиб.

В похоронке, хранящейся у нас дома, сообщается только, что дедушка был ранен 11 февраля боях с белофиннами и погиб 15 февраля 1940 г. И все. Больше никаких подробностей.

Его друг-однополчанин, вернувшийся с фронта, рассказал моей бабушке, что дедушка был ранен в руку. Бабушка запомнила название озера, за которое шел бой, в котором ранили деда, как "Мурви-ярви". Деда отправили в медсанбат, стоящий между двух озер. Ночью на госпиталь напали финны, легкораненые красноармейцы, в т.ч. и мой дед, заняли оборону. Больше живым он его не видел.

Я всю жизнь искала место ранения и гибели деда. Бог знает, сколько часов я провела в интернете, сколько вариантов названий перебрала, сколько карт перерыла, отыскивая это "Мурви-ярви". И вот вчера, наконец, мне повезло. Я нашла книгу в инете с точной почасовой хронологией боевых действий финских и советских войск.

274 стрелковый полк 24 дивизии, в котором воевал дед, в период с 11 по 15 февраля 1940 г. вел бои в районе оз. Муолаан-ярви (сейчас - оз. Глубокое) и штурмовал опорные пункты линии Маннергейма около ж.д станции Лейпясуо.

Я всю жизнь думала, что место гибели деда где-то далеко: в северной Карелии или в Финляндии, а оно оказалось совсем близко.

В хронологии пишут, что там в окопах на подступах к дотам в 5 слоев друг на друге лежали финны и наши, погибшие в рукопашном бою.

В Лейпясуо есть братская могила 1000 наших солдат, погибших в этих местах в Финскую войну.

Думаю, что дедушка лежит там.

Мы узнали об этом через 80 лет. »

P.S. Благодаря неоценимой помощи добровольцев-поисковиков из Историко-просветительской общественной организации " Память земли нашей " , я узнала, что медсанбат, который в свой последний час защищал мой раненый дедушка, был расположен на Большом Кирилловском озере. Судя по свидетельствам участников событий, там осталось захоронение наших бойцов. Но сейчас это глухое, заросшее лесом место. Очень надеюсь, что братскую могилу приведут в порядок, и я смогу приехать туда, чтобы почтить память своего дедушки.

Рассказ о своем деде Александре Васильевиче Соколове я хочу закончить стихотворением, каждая строка которого нашла отклик в моей душе. Его автор - командир поискового отряда "Красногвардейск" Владислав Дубровцев

Нет, не война их смертью уравняла −

Солдат советских и солдат чужих,

Для всех непогребённых общим стало,

Единым безразличие живых!

Помногу лет пропавшие без вести,

Без почестей укрытые землёй,

Лежат бойцы на том же самом месте,

Где отгремел давно последний бой.

Война прошла, свой след в земле оставив,

Засеянной железом и костьми.

Лишь ворон, крылья чёрные расправив,

Кружится над погибшими людьми…

И черепов глазницы смотрят в небо,

И челюсти разжатые кричат:

«Смотри! Не говори, что это небыль!

Не лги! Не дай об этом умолчать!»

Безмолвный крик тревожит наши души,

А вместе с ним -− минувшая война.

Не дайте память до конца разрушить.

Жизнь не вернуть. Верните имена!

Солдат советских и солдат чужих,

Для всех непогребённых общим стало,

Единым безразличие живых!

Помногу лет пропавшие без вести,

Без почестей укрытые землёй,

Лежат бойцы на том же самом месте,

Где отгремел давно последний бой.

Война прошла, свой след в земле оставив,

Засеянной железом и костьми.

Лишь ворон, крылья чёрные расправив,

Кружится над погибшими людьми…

И черепов глазницы смотрят в небо,

И челюсти разжатые кричат:

«Смотри! Не говори, что это небыль!

Не лги! Не дай об этом умолчать!»

Безмолвный крик тревожит наши души,

А вместе с ним -− минувшая война.

Не дайте память до конца разрушить.

Жизнь не вернуть. Верните имена!

Инна Вихрова. 2025 г.